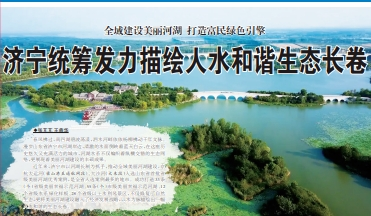

春风拂过,南四湖碧波荡漾,泗水河畔依依杨柳拂动千年文脉。漫步山东省济宁市河湖岸边,清澈的水面倒映着蓝天白云,在这座历史悠久又充满活力的城市,河湖水系不仅编织着纵横交错的生态网络,更展现着美丽河湖建设的丰硕成果。

近年来,济宁市以河湖长制为抓手,推动全域美丽河湖建设,京杭大运河(梁山港至通航闸段)、大沙河(大束段)入选山东省首批省级美丽河湖优秀案例,是全省入选案例最多的地市。成功打造33条(个)省级美丽幸福示范河湖、55条(个)市级美丽幸福示范河湖、12个省级水系绿化样板、28个省级以上水利风景区,不仅修复了自然生态,更将美丽河湖建设融入了经济发展战略,以水为脉描绘出一幅人水和谐的生态长卷。

系统治理——

织密立体防护网

济宁市积极构建“三水统筹”(水资源、水环境、水生态)的全域治理体系,成立书记、市长任双组长的南四湖流域生态保护暨南水北调东线水质保障工作领导小组,出台《济宁市水环境保护条例》《济宁市大运河岸线保护管理条例》等法规及南四湖流域生态保护实施方案,统筹推进工业用水、农业用水、生活用水、船舶用水、输入水“五水共治”。

为实现“河畅、水清、岸绿、景美、人和”目标,济宁市把河湖长制作为“一把手”工程,明确市、县、乡、村四级河湖长4658名。不断完善优化河湖管护长效机制,加大南四湖流域边界区域河湖管护力度,进一步提升群众的获得感、幸福感和安全感。

济宁市深入开展大运河岸线环境污染治理行动,以壮士断腕的决心对干线两侧5公里范围内的问题进行清理整治。实施“两个清零、一个提标”行动,沿线5县区完成整县制雨污合流管网清零,城市黑臭水体实现动态清零,30座城市污水处理厂出水达准Ⅳ类标准。创新畜禽粪污“用—处—清”模式,693家规模养殖场配建粪污处理设施,综合利用率达90%以上。清理取缔沿线小码头、装卸点323处,服务保障南水北调“清水廊道”建设。

同时,加强智慧监管,实现“天眼巡河”。建立断面超标告警和临界提醒机制,充分发挥110个河湖水质自动监测站和288个涉水点位“线上千里眼”作用,实时监测河流入境、入湖口,发现异常值第一时间联动处置。

生态修复——

重塑“生命共同体”

济宁市以“自然修复为主、人工干预为辅”,让河湖重获生命力。2024年,山东省发布第一批12个省级美丽河湖优秀案例,济宁京杭大运河(梁山港至通航闸段)及大沙河(大束段)相继入选。

为进一步净化水体,济宁市开展环南四湖大生态带建设,实施南四湖湿地和湿地公园保护修复项目,累计完成湿地保护修复30.20万亩,全市湿地面积达255万亩,成功跻身第二批“国际湿地城市”。

济宁市按照“一河一湿地”思路,在30条入湖河流建设人工湿地,人工湿地总数达到74个,面积达16万亩,中水净化能力提升至每天约100万吨。创新“污水处理厂+人工湿地”模式,44座规模化污水处理厂配建人工湿地,有效减轻了污水处理厂外排水主要指标对河湖水质的影响。

科学开展增殖放流,近三年,济宁市累计放流鲢鱼、草鱼等优质鱼苗5000多万尾,实现“以鱼净水、以鱼养水”,全面开展菹草收割及资源化利用研究,购置菹草打捞设备130套,打捞面积约13万亩,大幅度减轻了菹草腐烂对水质的影响。

济宁市启动南四湖流域河湖水域岸线“清废行动”,重点整治南四湖环湖岸线及34条入湖岸线。经过治理,济宁市水质改善明显,消失多年的桃花水母重现,洸府河恢复了以往“沙鸥翔集”的景象,生态环境的改善印证着济宁市的治水成效。

产业振兴——

激活“水经济”动能

济宁市以“美丽幸福河湖”建设为抓手,推动河湖功能从防洪灌溉向生态、经济、文化综合功能延伸,以“生态变现”为导向,推动“绿水青山”向“金山银山”转化。

多年来,济宁市依托得天独厚的内河航运优势,深度挖掘产业资源,加强梁山港、龙拱港、跃进港等港口基础设施建设,加快打造中国北方内河航运中心,推进“航道网、港口网、物流网、产业网”四网合一,推动内河航运绿色低碳高质量发展,全年港口吞吐量稳居全省内河首位。

大沙河发源于济宁市邹城城东张庄镇,河道全长34公里,流域面积172.59平方公里,是孟子故里邹城的母亲河,也是邹城市亲水休闲观光走廊和饮用水水源地水源补给河道。

为打响文旅品牌,塑造“文化大沙河”,济宁市深入挖掘孟子故里等历史文化资源,沿大沙河打造韦贤教子文化、儒学研学游基地等景观节点,借力钓鱼台村“虺王钓鱼”典故,发展休闲垂钓产业,组织北葛打铁花、山头花鼓戏等定期展演,推动大沙河周边地产、餐饮等行业繁荣发展。

济宁市在沿河沿湖区域建设稻藕虾共作生态种养基地,发展稻藕虾、稻蛙混养,完善稻藕虾、稻蛙共生生态种养模式,实现生态效益和经济效益双丰收。2021年以来,推广稻藕虾生态种养技术2.89万亩。大束镇利用净化后的河水灌溉,带动食用菌产业提档升级,食用菌年产值近9亿元,成为强市富民大产业。